Die Ausstellung der jungen französischen Planerin Inès Lisser, die im Rahmen des Artists in Residence-Programm Niederösterreich in Krems zu Gast ist, spiegelt die vielfältigen Gegebenheiten rund um das Thema „Leerstand in der Innenstadt“ wider.

2023

Veranstaltungen in diesem Jahr

In rund dreißig Jahren werden ca. ein Drittel der Menschen in Österreich über 65 Jahre alt sein. Unsere Gemeinden werden nicht nur erheblich älter, auch die Bedarfe werden diverser. Das Altern ist zum einen ein Prozess, der in verschieden Phasen mit unterschiedlichen Bedürfnissen an Unabhängigkeit und Betreuung verbunden ist, zum anderen sind die alternden Menschen und deren individuellen Bedürfnisse so vielseitig wie die Gesellschaft selbst. Gewohnt Leben im Alter findet dabei nicht nur in den eigenen vier Wänden statt – das gesamte Wohnumfeld ist für gesundes und gutes Altern essentiell. Dabei spielen soziale Orte wie das Senior:innencafè, das Gasthaus, der Bäcker, der Hauptplatz und die Parkbank eine ebenso wichtige Rolle, wie die barrierefreie Wohnung selbst.

Einen spannenden Tag mit Kunst, Theater, Musik, Kino und vor allem viel Spaß für die ganze Familie bietet das KINDER.KUNST.FEST auf der Kunstmeile Krems am Nationalfeiertag. ORTE wird heuer zum ersten Mal daran teilnehmen. Eine von der Wanderklasse konzipierte und durchgeführte BegreifTOUR mit Rätselaufgaben wird auf der Kunstmeile und im unmittelbaren Umkreis bis zum Campus-Areal der Donau-Universität Krems angeboten. Jungen und jüngsten Menschen werden spielerisch die Zusammenhänge von gebauter Umwelt und Klimathemen nähergebracht. Am Ende gilt es, ein Lösungswort zu knacken😉

Ryo Abe ist auf eine Architektur spezialisiert, die sich in die lokale Kultur, Natur und Landschaft integriert. Er begreift jedes Gebäude als Teil der Umwelt / der Natur und bezieht sich auf die japanische Shinto-Philosophie, in der jedes Objekt, jeder Raum und jedes Phänomen seine eigene Seele hat und alles miteinander verbunden ist. In seiner Entwurfsarbeit fokussiert er sich auf die Methode des Placemaking, die die Ausbildung identitäts- wie sinnstiftender Orte fördert.

Die Ausstellung der jungen französischen Planerin Inès Lisser, die im Rahmen des Artists in Residence-Programm Niederösterreich in Krems zu Gast ist, spiegelt die vielfältigen Gegebenheiten rund um das Thema „Leerstand in der Innenstadt“ wider.

Die Ausstellung der jungen französischen Planerin Inès Lisser, die im Rahmen des Artists in Residence-Programm Niederösterreich in Krems zu Gast ist, spiegelt die vielfältigen Gegebenheiten rund um das Thema „Leerstand in der Innenstadt“ wider.

Der Hof hat das ungefähre Ausmaß von 27 mal 27 Metern. Es ist quasi ein doppelter Streckhof mit zwei L-förmigen Trakten, der Einfahrt in der Mitte und einem Hof mit ca. 300 m² dazwischen. - Er steht mit dem Rücken zum 1-Geschoss hohen Hang, mit Kellern darunter.

In Mitten einer Einfamilienhaussiedlung und in unmittelbarer Nähe zum Naturerholungsgebiet Lobau fügt sich ein überschaubares, in vier Baukörper gegliedertes Wohnhaus als kleinteiliges Ensemble ein.

Niederösterreich hat stolze 1.100 Kellergassen. Dieses Phänomen einer anonymen Baukultur findet sich in seiner höchsten Dichte im Weinviertel. Die zurückhaltende Architektur der historischen Kellergassen, die einst Produktion und Lagerstätten des Weines waren, prägen in Symbiose mit der Natur die Kulturlandschaft Niederösterreichs. Die Weinviertler Kellergassen stellen eine relativ junge Baukultur dar - die ältesten datierten Bauten stammen aus dem 17. Jahrhundert. Als einzigartiges Kulturgut ist die Weinviertler Kellerkultur seit 2022 als immaterielles Kulturgut der UNESCO aufgenommen und ist auch zunehmend bei Tourist:innen ein beliebtes Reiseziel.

In einer Form von Bildungsarbeit liest Sophie Wohlgemuth der *Sauerteig Walter in sechs Stunden feministische Texte zu Care-Arbeit, Pflege und Empowerment vor.

Die Performance No Broken Brick beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Architekturen, Menschen und Zeiten. Sie thematisiert das Bauen und Backen als Formen der Care-Arbeit, die Personen und Materialien verbinden und fragt, was von Gebäuden und Beziehungen übrigbleibt, wenn sie abgetragen werden.

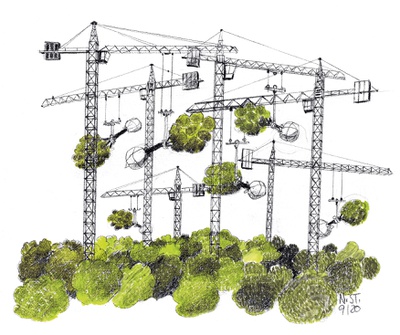

Christian Berkes und Sophie Wohlgemuth sind die aktuellen Artists in Residence von ORTE. Sie präsentieren gemeinsam mit Verlegerin Janine Sack vom E-Book-Verlag EECLECTIC die neueste Publikation des Künstlers Erik Göngrich, der öffentliche Räume ästhetisch und politisch erfahrbar macht. Nach der Buchpräsentation laden die Artists in Residence zu einem kurzen Spaziergang durch die öffentlichen Räume und Nebenräume der Kunstmeile Krems ein. Ihr Ziel ist es, die EECLECTIC-Buchreihe mit den Publikationen der Walter Zschokke Bibliothek ins Gespräch zu bringen. - Ihre These: Die visuelle Bücherpräsentation beeinflusst den Blick auf öffentliche Situationen und Räume.

Die renommierte School of Architecture (USA) arbeitet aktuell mit ihren Studierenden auf der Kunstmeile Krems an der Attraktivierung des öffentlichen Raums im wichtigsten Kunst- & Kulturcluster Niederösterreichs.

Aus dem Wiener Stadtbild sind fast alle Bauten der Familie Rothschild verschwunden. Im Ybbstal und in den umliegenden Tälern des Mostviertels findet man jedoch noch viele Spuren ihrer umfangreichen Bautätigkeit. Albert Salomon Rothschild, das Familienoberhaupt der Wiener Rothschild-Linie, erwarb um 1870 umfangreiche Waldgebiete rund um das Ybbs- und Erlauftal, was ihn zum größten Grundbesitzer in Niederösterreich machte. Gleichzeitig erwarb er auch das Schloss in Waidhofen an der Ybbs, das er vom Wiener Ringstraßen-Architekten Friedrich von Schmidt im Neugotischen Stil erweitern und umbauen ließ. Dies war der Beginn einer fast 150-jährigen Verbindung der Familie Rothschild mit dem Mostviertel.

Seit der Eröffnung der Kamptalbahn 1889 steht das Kamptal für Sommerfrische. Kleine Holz-Flussbäder mit aufgeständerten Kabinentrakten laden auch heute noch zum Baden ein und so begibt sich eine ORTE-Fahrradexkursion auf die historischen Spuren und sucht nach alten wie neuen Geschichten am Unterlauf des insgesamt 153 km langen Flusses.

Eigentlich fing alles ganz harmlos an: Christian Berkes und Sophie Wohlgemuth, die Sommer-Artists in Residence, hatten Anfang Juli für die Sparte Baukultur ihr Atelier auf der Kunstmeile bezogen und in Aussicht gestellt, sich mit der Walter Zschokke-Bibliothek auseinanderzusetzen. So weit, so cool.

1874 von Baumeister Josef Utz Vater errichtet und 1894 von Josef Utz Sohn ergänzt, diente die Knabenvolks- und Mädchenbürgerschule im 1. und 2. Weltkrieg auch als Lazarett bzw. Soldatenunterkunft. 1955–57 renoviert und 1970-75 generalsaniert, wurde 2007/08 die ehemalige Mädchenbürgerschule zur Musikschule umgebaut. 2018 folgte die Sanierung des Turnsaals und 2022/23 wurde die (ehemalige Knaben-) Volksschule, also der nordwestliche und älteste Teil des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudekomplexes, renoviert und um einen Zubau erweitert.

Das 1903 vom Verschönerungsverein „Die Linde“ errichtete Freiluftstrombad war derart attraktiv geworden, dass man 1927 einen Architektenwettbewerb zur Neugestaltung ausschrieb. Heinz Rollig entschied ihn für sich und wurde beim Um- und Ausbau des Geländes von Julius Wohlmuth unterstützt. Es entstanden ein Rondeauplatz, Kabanen – also kleinste Wohnkabinen, eine Brücke mit Sonnenterasse zur Strandwiese, ein Wetterhäuschen, ein derzeit zum Abbruch freigegebener Strandpavillon und drei von Rollig geplante Stelzenhäuser.

Das vermutlich im 19. Jahrhundert errichtete Vorstadthaus bestand aus drei straßenseitigen Räumen und einem hofseitigen Anbau aus den 1980ger Jahren. Trotz des schlechten baulichen Zustands entschieden sich die Auftraggeber:innen für die Erhaltung des Hauses, weil ihnen die wohlproportionierte, briefmarkenartige Straßenfassade mit der Sonne im Ziergiebel gut gefiel.

Ganz in der Tradition der „Promenadologie“, die der Schweizer Soziologe Lucius Burckhardt begründet hat, veranstaltet ORTE interaktive GEHspräche, um Orts- oder Stadtentwicklungen anhand von Gebautem und Ungebautem zu entschlüsseln. Beim gemeinsamen Gehen, Betrachten und miteinander Sprechen werden Maßstäblichkeiten wahrgenommen, rücken Bauten, Areale, Straßen wie Landschaften in die Wahrnehmung und bewirken ein Sensibler-Werden für den eigenen Lebensraum.

In der Siedlungsstraße, am Areal einer ehemaligen Holzbaufirma in Obergrafendorf, errichtet Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- u. Siedlungsgenossenschaft eine Wohnhausanlage in Holz-Hybridbauweise.

Das ehemalige Nobelhotel Hanner liegt idyllisch, mitten im Wienerwald, zwischen den geschichtsträchtigen Orten Heiligenkreuz und Mayerling. Es wird sich demnächst radikal verwandeln in ein „Stück Boden unter den Füssen für Menschen, die wieder auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben sind“, wie es im Wiener Architekturbüro gaupenraub +/- heißt. Eine Spende des Industriellen Hans Peter Haselsteiner, der das Gebäude 2018 ursprünglich für private Zwecke erstanden hatte, es dann aber zur kreativen Nutzung an den Verein der Vinzenzgemeinschaft St. Stephan übergeben hat, stand am Beginn dieses Projekts.

BAUKULTUR scheint der am meisten missverstandene Begriff der letzten Dekaden zu sein. Landauf landab begegnet man gebauter Unkultur: Statt nachhaltiger Siedlungsentwicklungen sieht man grassierende Leerstände in Stadt- oder Dorfzentren und flächenfressende Einfamilienhäuser, deren Zuwachs kein Ende nimmt. Zukunftsfähige Verkehrspolitik scheint ein Fremdwort zu sein, denn statt gut etabliertem Bus- wie Bahnverkehr mäandern mehr und mehr Straßen querfeldein, dominieren Parkplätze das Bild unserer Städte und Regionen und versiegeln die Böden. Alle sprechen von Klima- und Naturschutz, doch zeugt das Landschaftsbild sehr oft davon, dass den Worten kaum Taten folgen.

Seit 1967 würdigt der Bauherrenpreis der Zentralvereinigung der Architekt:innen jene Auftraggeber:innen, die sich der Baukultur in einem beispielhaften Maß widmen, wobei das Spektrum von Wohn-, Büro- und Bildungsbauten bis hin zu Wissenschafts- und Kulturinstitutionen reicht. Diese Wanderausstellung, die ausgezeichneten Bauherr:innen und ihre Bauten vorstellt, wird zum ersten Mal auch in Krems präsentiert und würdigt Auftraggeber:innen wie Planer:innen, die neue qualitätsvolle Räume geschaffen hen, die auf innovative Weise neue Nutzungen in Bestehendes integrieren, womit sie Vorbildliches zur Bewältigung der Klimakrise leisten.